近日,我院第宝锋教授团队在文化遗产领域国际顶级期刊npj heritage science发表题为“Exploring Disaster Resilience Strategies for Temple Spaces: Evidence from Longmen Mountain Area in Sichuan”的最新研究成果。该研究聚焦灾害易发区的中国传统建筑空间,揭示了传统寺庙空间这类文化遗产空间选址和布局的防灾韧性,为现代人类聚居区的防灾规划提供了重要启示。四川大学为论文第一完成单位,博士研究生戴玥为论文第一作者,第宝锋教授为通讯作者。

研究背景

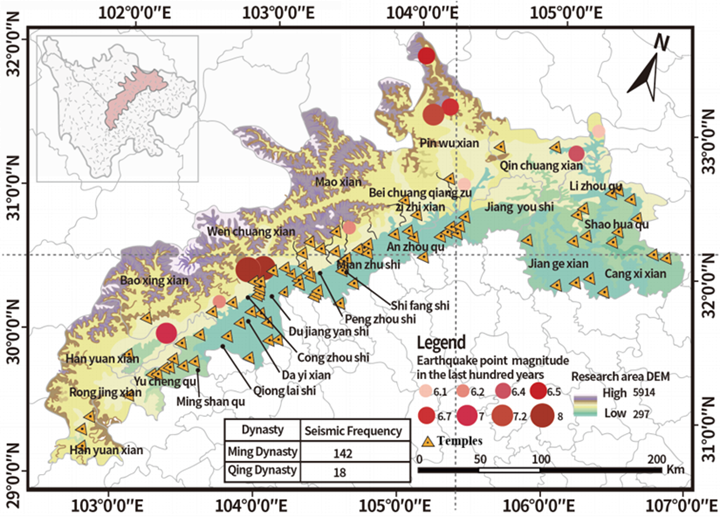

2008 年汶川地震致龙门山区大量建筑损毁。灾后调查显示,寺庙损毁程度远低于居民建筑,常成为周边居民的重要避难所。在灾害频发的环境中,传统民居展现出非凡的适应力。研究聚焦四川龙门山区寺庙,从自然环境析其布局规律、类型及核心指标,探索布局防灾适应性;多因素析其形态规律、类型及建筑空间指标,借建筑规模、拼块数量等景观格局指数量化,探究空间形态防灾适应性的形成路径。

图1 四川龙门山地震点及汉代佛教寺院分布图

寺庙选址防灾适应性

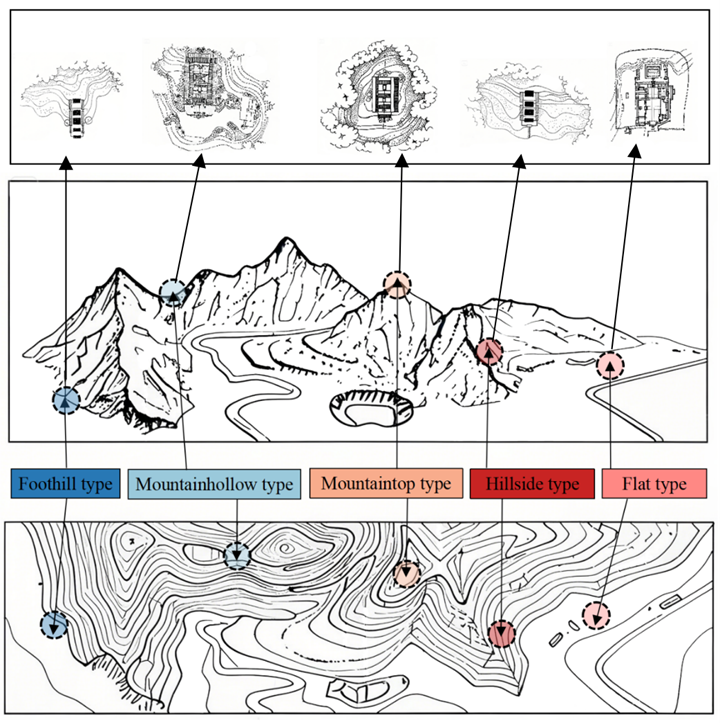

根据微观地貌特征,研究将区域内的寺庙选址类型划分为五种:1) 平原型寺庙,主要分布于城市及郊区,地形相对简单;2) 山顶型寺庙,位于山巅,具有完整的空间结构和高耸平坦的地势;3) 山坡型寺庙,通常分布在山顶与山麓之间,常见于陡坡或半山台地区域;4) 山谷型寺庙,多见于高原或鞍部地带,地形差异较小;5) 山麓型寺庙,位于缓坡区域。

图2 研究区域寺庙类型及特征

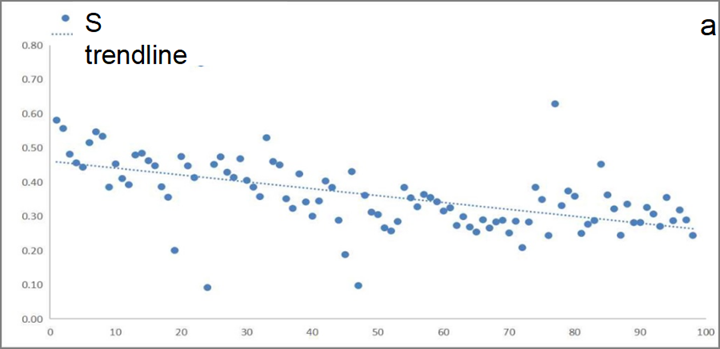

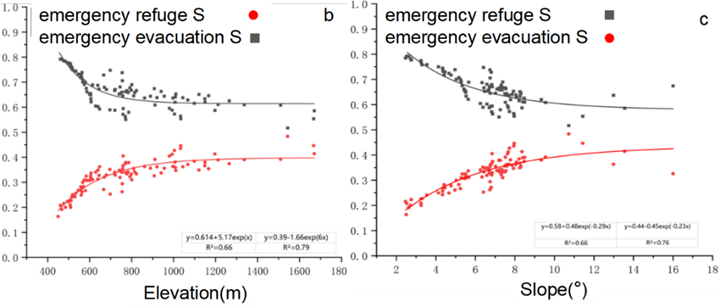

寺庙防灾空间在不同海拔高度的分布情况,是衡量其抗灾能力的关键指标。寺庙整体防灾空间比例为36%,开放空间比例(OSR)随海拔升高呈明显线性上升趋势(图3a)。同时,随着坡度增大,寺庙OSR逐步提升(图3b)。平原、山坡、山坳、山顶、丘陵型寺庙的OSR分别为29%、44%、36%、43%、31%(图3c)。高地形位置寺庙的OSR是低地形位置的四倍,表明在选址时优先选择高地形位置的寺庙,能显著增加开放空间以缓解救灾压力(图3d)。

图3 (a)不同海拔条件下寺庙OSR的对比 (b)不同坡度下寺庙OSR的对比 (c)不同类型寺庙OSR的对比 (d)不同地形位下寺庙OSR的对比

寺庙布局防灾适应性

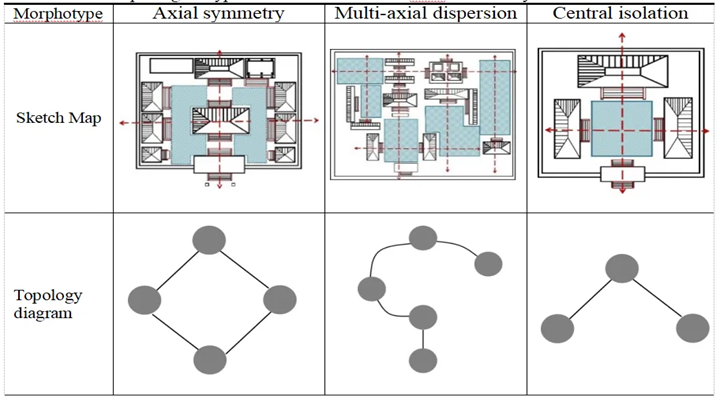

寺庙建筑群在空间布局、功能用途及建造时期等外部条件影响下,形成了复杂的空间机制。这些空间可分为自然绿地、园林空间、露天朝拜区和廊道空间,每种类型都兼具避难所与疏散通道的功能。根据寺庙内部各类空间要素的数量、位置、形态、面积及类型,研究归纳出三种典型寺庙布局形态:轴对称式、中央孤立式和多轴分散式(图4)。

图4 研究区寺庙形态类型及动线特征

研究区域内寺庙的建筑规模(CA)差异显著。通过叠加OSR与CA的数据,显示OSR通常随CA增大而降低,呈现线性递减趋势(图5a)。对寺庙进行景观形态指数(LSI)计算,得出轴对称、多轴分散、中心孤立型寺庙布局的LSI分别为1.93、2.03、1.46,表明传统简约的空间结构能提升寺庙的开放空间比例。相比之下,具有多出口和通道的分散式结构则能增加寺庙开放空间的数量和布局(图5b、5c)。

图5 (a)寺庙建筑规模与空间面积比的关系;(b)寺庙开放空间功能标高分布;(c)寺庙开放空间功能坡度分布

传承千年中国传统营建智慧的古代公共空间,不仅选址上符合人地和谐的防灾规划思想,空间营造上也张弛有度,可以作为现代防灾规划体系的内重要的防灾空间储备。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s40494-025-01970-x