近日,我院徐礼来副研究员、第宝锋教授与合作者在气候变化领域国际顶尖期刊Nature Climate Change发表了题为《Global coastal human settlement retreat driven by vulnerability to coastal climate hazards》的最新研究成果。该研究揭示了近30年全球海岸带人类住区的迁移模式及其与气候脆弱性的关系,为沿海气候适应政策制定提供了科学依据。四川大学为论文第一完成单位,我院徐礼来副研究员为论文第一作者,第宝锋教授和澳大利亚蒙纳士大学教授/中国科学院西北生态环境资源研究院研究员王晓明为论文通讯作者,主要合作者还有清华大学陈德亮教授、南方科技大学Didier Sornette教授、哥本哈根大学Alexander Prishchepov教授、万隆理工学院Krishna Suryanto Pribadi教授等。

沿海住区是人类活动与聚居的重要空间实体,地处“水-陆”交错带,人口密度大、基础设施密集、社会经济活动强,是气候变化导致的极端灾害事件影响的高风险区域。沿海住区的时空变迁反映了人类应对气候风险的一种重要适应行为,然而当前全球尺度的沿海住区迁移模式、影响因素与气候风险应对缺口尚不清楚,限制了沿海气候韧性发展政策的制定与评估。

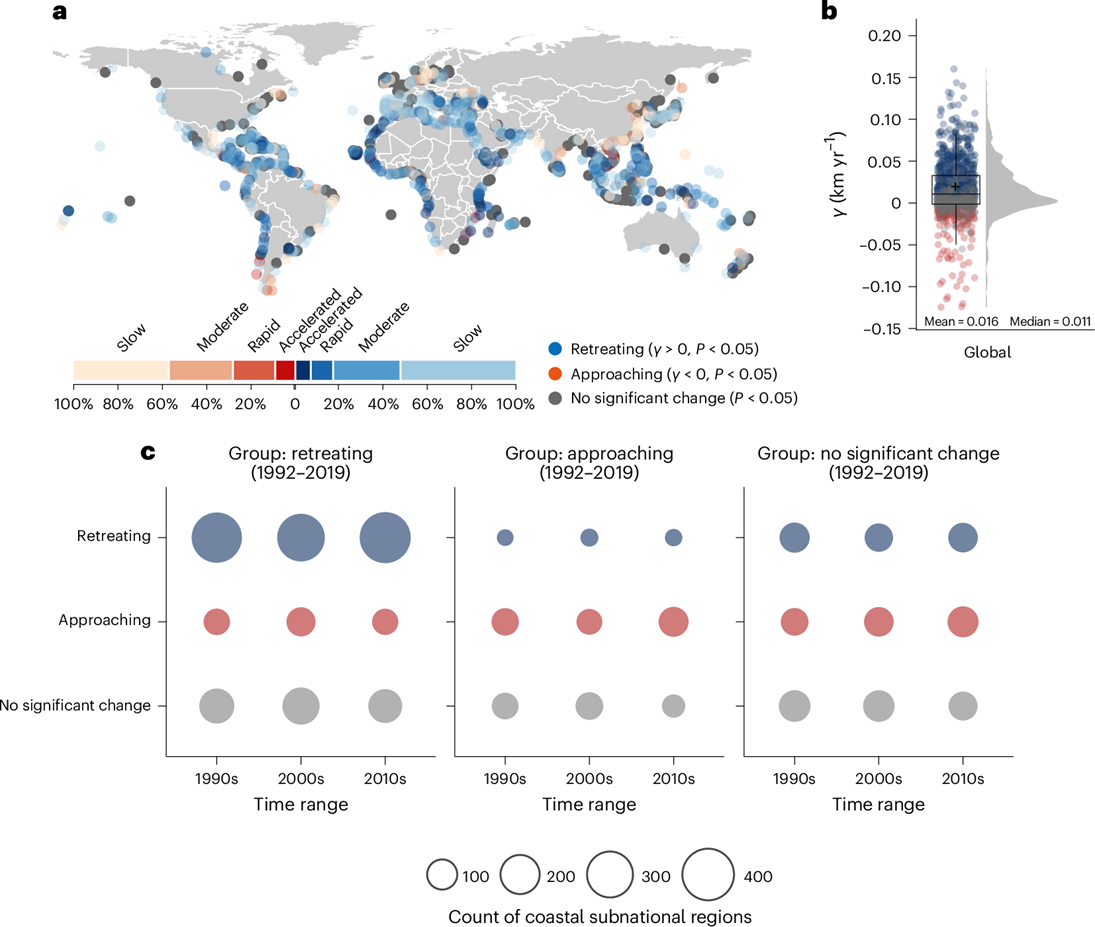

本研究融合夜间灯光、建成区足迹、历史灾害、社会经济等多源数据,通过计算1992-2019年全球1071个沿海省级行政单元人类住区与海岸线的平均距离,揭示了发展水平差异下全球沿海住区迁移模式及其与气候脆弱性的关系。研究发现全球约56%的沿海住区呈现显著的向内陆迁移趋势,而约16%向海岸线迁移,另有28%的区域未发现显著的变化;迁移模式与历史灾害不呈显著相关,而与气候脆弱性显著关联:向内陆迁移的人类住区总体表现更高的气候脆弱性,并且迁移的速度在灾害防护水平较低、社会适应能力较弱的区域更快。研究还发现,综合考虑沿海住区迁移模式、灾害防护水平与社会适应能力,以非洲和亚洲为主的全球约46%的欠发达地区表现最明显的气候风险应对差距,是未来气候变化风险的重点区域。该研究成果可以为全球海岸带气候适应进展追踪、可持续发展目标评估以及气候韧性发展政策制定提供重要的参考依据。

该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、四川省国际科技创新合作等项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41558-025-02435-6